叶永烈,浙江温州人,生于1940年。1963年毕业于北京大学化学系,后进入上海科教电影制片厂当编导。1980年调上海市科协技术协会担任常委,从事专业创作,1987年起任上海市作协专业作家,2000年退休。曾任全国青联常委、上海科普创作协会副理事长、中国科学技术协会全国委员、中国科普创作协会常务理事、世界科幻小说协会理事等职。

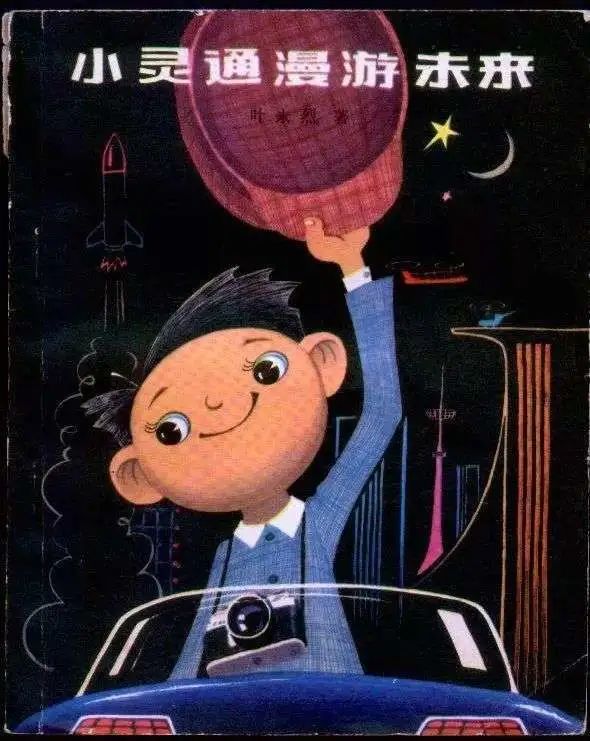

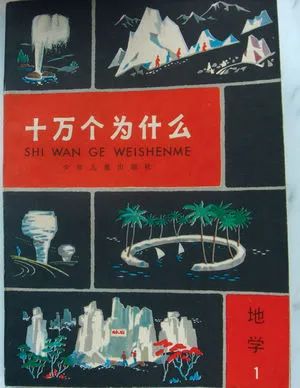

叶永烈先生逝世的消息一出,文艺界人士纷纷哀悼。很多网友也表示痛心,感慨说是看着叶老先生的书长大的。叶永烈先生笔耕不辍,一生出版180多部著作、逾3500万字。其中《十万个为什么》《小灵通漫游未来》等像灯塔照亮了一代代青少年通向未来的成长求索之路。小编多年前曾专访过叶老先生,谈及他的成长经历与创作感悟。特重刊,以志哀悼和怀念!

有些作家的名字说出来就是一类文体:比如,说到郑渊洁,我们会说,他是童话大王;说到麦家,我们会说,他的谍战小说好精彩;而说到刘墉,我们会说,他是“心灵鸡汤”式散文的鼻祖……可是说到叶永烈,那个写《小灵通漫游未来》的叶永烈,和那个写《改变中国》的叶永烈,他们真的是同一个么?可是,当我们面对面开始交谈的时候,他又是一个很好看懂的人:他会在我打开录音开始采访的时候,拿过来一个更专业的录音笔放在我们中间,一点也不回避地直言“我也是记者嘛,这是我的习惯”;还会对我这个第一次见面的小辈半点架子也不搭,兴冲冲邀请我去看他那些放在游泳池里的藏书。

是的你没有看错,当他说出“我家楼上的游泳池里还有很多书”的时候,你一定能理解我身处那间市中心的老式电梯房顶层时的疑云重重——你家楼上难道不是屋顶么?至于把藏书放在游泳池里,我已经在心里直接转换成乱码了。结果,叶永烈真的在他家的阁楼天台上修了个室内游泳池,有完备的水循环系统的那种;他也真的因为书太多,干脆就把泳池的水放光,又买来图书馆那种双面的书架,生生把个空中游泳池改造成了私家资料室。

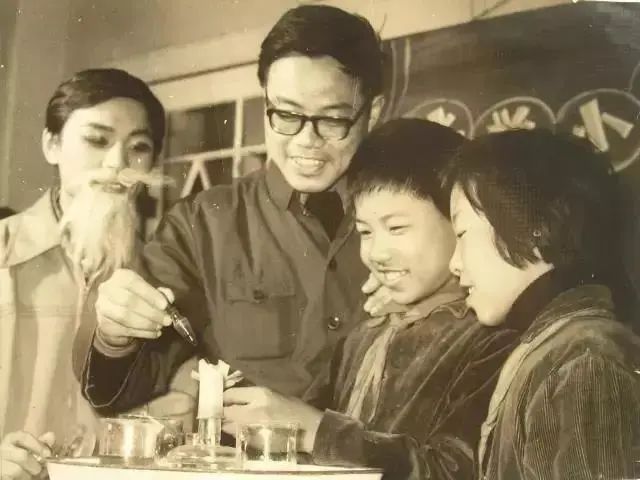

年过古稀的叶永烈是上海作协的一级作家、教授,他的科普作品影响了几代人,新时期以来又写出一系列重大题材的纪实作品。然而就是这样一位著述等身的大作家,他的语文成绩在刚上小学时可并不出色,不只如此,还曾经是个作文不及格的孩子。

叶永烈的父亲是个细心人,他完好地保留了叶永烈从小学一年级一直到高中毕业所有的成绩报告单。叶永烈在某次演讲时就曾为大家展示了其中的一张,上面赫然写着:学生叶永烈,读书(相当于现在的语文)40分,作文40分。对此,叶永烈打趣说:“有人说很多作家从小就是神童,我可不是。我是从一个语文不及格、作文也不及格的孩子成长为作家的。所以,我是不是能算作上世纪六十年代的韩寒?”韩寒遭遇他命运转折的那一次作文大赛是在17岁,已经算得“出名要早”,而叶永烈文学命运的转折点却来得更早,在11岁。

叶永烈说,当年他住在温州,离家不远处有一家报社,叫《浙南日报》(即现在的《温州日报》),报社门口挂着一个绿色的箱子,上面写着“投稿箱”三个字。他路过时就问人家这个箱子是干什么用的,有人告诉他,把稿子放进去,如果写得好,报纸就会刊登出来。他一时心血来潮,写了首诗扔进了投稿箱。一周后他收到平生的第一封信,问“叶永烈小朋友”多大了,上几年级。回信后又过了一星期,他写的《短歌》发表了,竖行排版,整整齐齐确实像一块“豆腐干”,还特地标明作者是“11岁小学生叶永烈”。回想起当年情景,叶永烈十分感慨地说:“这是我平生发表的第一篇作品,我的文学道路就是从这一块‘豆腐干’开始的。我这些年每年都要写一两部五六十万字、像砖头一样厚的书,人家称我为‘做砖头的工人’,而这块‘豆腐干’就是我所有‘砖头’的开端。”

虽然11岁的叶永烈因为发表作品而颇受重视,在学校连升三级,戴起“三道杠”;直到考上北京大学化学系,叶永烈也依然喜欢写作、勤于投稿;可是诗写了1000多首,散文、小说也写了许多篇,能在报刊上发表的却很少。所以真正意义上圆了他“作家梦”的,其实还是科普小品的创作。一次偶然的机会,叶永烈看到北京有一家报纸叫《科学小报》,就试着写了篇科普类的文章投稿过去,结果很快被采用了。从此他不断地给这家报纸投稿,写一篇登一篇。说起当年的高“命中率”,叶永烈说:“这是发挥了我的优势。因为我是一个化学系的学生,我也许写诗不如中文系的人,可是用文学的笔调来写化学、写科学,中文系的人可就没法跟我比了,所以写科普文章成了我的特长。”好吧,这是不是就是传说中的——搞科学的都没我懂文学,搞文学的都没我懂科学?

与科普写作结缘的叶永烈从此一发不可收,19岁时他把为《科学小报》写的文章结成了自己的第一本作品集《碳的一家》,寄给了上海少年儿童出版社。这家出版社并没有计较作者的资历,出版了这本书,这也为叶永烈成为该社《十万个为什么》最早、最年轻的作者打下了良好的基础。因文笔活泼,叶永烈深受出版社的青睐,20岁的叶永烈的一个个“为什么”,被比他只小几岁的读者广泛阅读、传诵。而《十万个为什么》也一次次修订再版,总印数早已过亿。

随着年龄的增长,阅历的增加,叶永烈感到科普写作已不能反映他的所思所想。他的视角,更多地放在了国家、时代的命运和人民的呼声上,所以他选择了纪实文学。在叶永烈的纪实文学作品中,“主人公”从科学家到体坛明星,从音乐家、作家到影响中国历史的风云人物……所涉领域广泛,门类繁多。那么他是凭什么标准来选择笔下的传主的?叶永烈说:有三个标准。第一,是知名度高而透明度差的人物;第二,是能够折射一段中国当代重要历史的人物;第三,是没人写过(或者即使有人写过,也写得浅或者写得不好)的人物。最后,叶永烈的写作还有一个必需遵守的原则就是能够采访到传主本人——如果传主去世或者传主无法采访,也必须能够采访到非常亲近的深知传主的身边人。“我不写那种根据资料拼拼凑凑的作品,更不写复述式的作品,因为,真实是纪实文学的生命。”

在熟悉叶永烈的读者印象中,他似乎永远都是热情洋溢的,不知疲倦的。即使年迈,他依然保持着每天写5000字左右、每年都有一两部50万字左右大部头作品出版的高产频率,这简直是超乎想象的。对此,叶永烈这样解释自己的创作状态:“我把外出采访与案头写作,看作是两种不同状态的交替,这样的交替于我就算是一种休息了。一年到头,我没有周末,也没有节假日,我也没有退休日,我一直处于工作状态。特别是放长假的时候,电话很少,而我又从不在长假外出旅游,所以我能安安稳稳写作。另外,我的体质好,除了1990年因写作过度导致视网膜剥落而住院动手术之外,至今没有住过医院,也无慢性病。而且我在长期的写作中,养成了思路通畅,一气呵成的习惯。我的绝大部分作品都是一次性写成,很少有写了一半重新再来。”

除了大家熟知的科普和纪实写作,叶永烈其实还写过相声,出过相声选集,还写过诗,写过寓言,拍过电影。叶永烈说:“近年来,我主要写纪实文学,有人称我为‘传记作家’。我觉得,作家就是作家,前面最好不要加定语。就像木匠,有时做桌子,有时做凳子,你不能说他是桌子木匠或凳子木匠。我最喜欢的还是当电影导演。我是一个比较喜欢尝试的人。”

原标题:《告别作家叶永烈:从40分作文到十万个为什么,一生跨界,探问不止▸缅怀◂》

请输入你的在线分享代码

额 本文暂时没人评论 来添加一个吧

发表评论