-

- 上一篇: 能让人笑哭的笑话

- 下一篇: 谁给我来点吹牛笑话吹的越厉害越好

张怡微坐在我的对面,通过细边眼镜看着我。她和我举《教父》的例子。年轻的迈克·柯里昂一直想要反抗家族的命运,但是最后他还是成为了教父。她的目光很坚定,没有任何犹疑,说:“一个人只有一种命运。”

跟在张怡微名字后面的,往往是一堆介绍,“上海作家协会签约作家”、“历获台湾时报文学奖、联合报文学奖短篇小说评审奖、香港青年文学奖小说高级组冠军等。”

2004年的时候,17岁的她参加了第六届新概念作文大赛,并获得了一等奖。一年后,她出版了自己的第一本书,属于“出名趁早”的年轻作家。

除此之外,她自己盘点了一下,在2017年里,她一共写了八十篇专栏,“但这是我巅峰时期三分之一的产量。”

这个数字对于创作者而言,可以说是相当高产。但是,在聊起自己的作品时,她毫不避讳,甚至有点主动地说:“我写过很多烂文章”。

她现在在复旦大学教授研究生创意写作专业,有时候学生会拿着以前她写过的文字来问她:老师,这是不是你写过的?

这让她很意外地发现自己出的第一本书现在还收入在复旦大学的图书馆里,“在不一样的历史条件下,(有些书)是不应该出版的,可是它出版了,而且它还代表你”,张怡微说,“写作本身能让你成长多少,是很难的。恰恰是你必须回过头面对那些事情,才是让你认识自己的时候。”

初中刚接触到新概念作文比赛的时候,张怡微第一次发觉,原来作文还可以这样写。那时候,新概念作品合集第一卷翻来覆去看过好几遍,让她印象深刻的作者有陈佳勇、孙佳妮等。

到高中时,她“怀着朝圣”的心态参加新概念。囿于社会经历不足,写得比较多的题材是校园和童话。

第六届新概念,光环没有前几年耀眼,对高考加分的助益也没有那么突出。不过,张怡微还是考取了复旦大学的哲学系本科,毕业后,继续留在本校念了文学写作专业的研究生。

这个专业从2005年,成立每届只招一个人。她的师兄是甫跃辉,师妹是夏茗悠。

那时候张怡微并没有把写作作为自己的唯一职业道路,王安忆对她说过一句话,“你不要把自己局限在一个框架里。”

她尝试过各种各样其他工作的实习,做过记者,做过编辑,在房地产公司工作过,也在影视公司当过企宣。

25岁可以算是张怡微人生的分水岭。那一年,她做的一个重要决定是去台湾读博士。

被录取之后,张怡微算过一笔账,学费、房租、生活费、水电费等开销全部平均算下来,每个月的开销是9000块钱。

因为父母在她很小的时候,就离异了,并且后来各自组建了家庭。所以她从来没有想过找父母给她经济支持。每个月的生活费都要依靠自己写专栏挣来,一篇稿费500-800元不等。

在很长一段时间里,她保持着早上五点三刻起床,晚上一两点睡觉的作息。而且,醒来基本就是在工作。“有的时候,你看我写吃喝玩乐,我哪有时间去吃喝玩乐。有一些我写的地方,讲实话,我没去过。”

如果有约稿,她基本上只问两件事情:“Deadline是什么时候?要写多少字?”

文科出身的她,给《东方早报》一个经济类版面写过专栏,那时候她每天要对诸如上海召开全国自动贩卖机大会等消息了如指掌。

唯一一个她没有答应接下来的专栏,是一个足球专栏,“因为我真的不懂足球。”

这种状态持续了将近五年。其中,也遇到过一些危机。有一次,她帮东方航空的杂志写稿,关于台中旅游。她心想台中那就是日月潭、阿里山这两个景点。但是发表之后,台湾南投县政府让她在杂志上致歉,因为她把地点写混淆了。专栏让她写的是台中市的旅游景点,而非台湾中部。

后来,她失去了这个专栏。她觉得这件事情是一个信号,在提醒自己“这样的生活是不对的,你没有花很多力气在这件事情上,但实际上你又在消费这些工作。”

读博一共五年时间。最后一年,2013年,她参加了几项台湾的文学奖项,她称之为“打比赛”。拿到奖金后,她做的第一件事是把未来一整年的房租转给房东。不用担心房租交不上之后,她开始安心准备自己三十万字的博士论文。

当时张怡微住的房间,空间不够,她的床上也都摆满了书。每天睡觉的时候只有中间窄窄一条位置留给自己,所以她的睡姿总是笔挺着的。

完稿之后的某天,张怡微在路边等着垃圾车过来丢垃圾,突然感觉到自己心脏直跳,眼前一黑。在那一刻,她感觉到“原来小说里面‘眼前一黑’是真的,就像是海面一样升上来”。

“我以前也是充满了幻想,充满了幻觉的文艺青年。我后来发现,女孩子有很多付出、有很多煎熬,都是自己想象出来的,不是实际。实际的代价就是健康的代价”,张怡微说。

全国范围内,拥有博士学位的作家人数不多。张怡微最后决定回到复旦大学,担任创意写作专业的研究生导师。这个专业的前身就是张怡微硕士毕业的文学写作专业。不同的是,之前的学制是两年制,获得科学硕士学位,毕业时要提交一篇论文。而现在创意写作专业获得的是专业硕士学位,改为三年制,每一届大约招十七、八人。学生毕业不用写学术性论文,但是需要提交一篇作品以及一篇类似创作谈的文章。

张怡微到现在为止,在学校内开设了三门课程,散文写作实践、小说经典细读,还有一门是当代文学鉴赏。在课堂上,她会组织学生一起“讲故事”,不用把故事写下来,只是通过讲述,来验证故事的合理性,讨论这是否是一个好故事。

“每个老师有自己的方法,王安忆老师她会借鉴美国的方式,她会故事接龙”,张怡微说。

除了教书,作为教师,张怡微还要继续做研究、写论文,“学校有自己的考核方式”。她从开始担任老师的一年后,发表了六、七篇小说,不过都是短篇,一般要等到寒暑假才有精力筹备自己的长篇写作。

张怡微现在和妈妈住在浦东,继父的房子里。这是近两年才发生的事情。她的房间,不到十平方,虽然有一整面书柜,但是书从地上到书桌全都铺满。“非常逼仄”,但是这是她最日常写作的地方。

等在上海的生活更稳定一点,她想要尽早搬出去,自己独立住。“工作压力还蛮大的。等我把这个阶段过完再说。”

每个月,她的手头依然在兼顾着十个专栏,有纸质杂志,也有电子平台。对她而言,写专栏,也是能够逼着自己看书的一种方式。例如近期台湾有个杂志约她写一篇九千字的和琼瑶有关的稿子,她要在两个月时间里把琼瑶的所有作品全部看一遍。

比起宣传自己的新书,张怡微现在倒更愿意去做《西游记》的分享,这也是她目前学术研究的内容。她会去区县图书馆开讲座,也会去不同学校做分享。而2017年,她的长篇小说,《细民盛宴》出版,张怡微只在上海做了一场发布会,再也没有宣传过。

张怡微的生活安排比较固定,每周一备课,周三休息。大部分休息时间都在看书,周末的时候经常会去剧院看戏,一个月会看十场。

比起三四年前,在这个时代里,作家通过文字变现的渠道增添了许多。但是张怡微有几条标准:不卖影视版权、不做直播、不做TED、不卖课。

她也曾接到影视改编的邀约,但是对此并不感兴趣。她说自己现在已经过了最缺钱的那个阶段,“我在最苦的时候,最缺钱的时候,我知道每一分钱都不是那么好赚的。所以你反而对这些事情是警惕的,你不想投入,不想被这些事情框住”。

这种选择,一方面是因为她觉得自己没有精力和时间去弄这些事情,另一方面,也是和安全感、控制力有关系。她的语气很淡然:“我不了解的行业,我就不要去做。(做了)无非就是出名,无非就是多赚一点钱,现在房价上涨之后,多这点钱一点意义都没有。我又不买包,我又不旅行。”

很多人看了她的文字,会以为她的生活理应是云淡风轻、充满小资情调的。但是张怡微一直强调自己是一个没有什么生活的人,平时更不会在咖啡馆里写作。

张怡微:一千字的专栏,我基本上用20分钟写完。我记得决定去读博之前,我在《上海壹周》实习,那时候学校里研究生的课程还没完全结束,有一门我想听的课,我就回去听了。在等老师开课前,大概有20分钟,我就用那20分钟写完了一篇稿子。

现在也是这样的习惯。我昨天去看了两场京剧,当中相隔了一个小时的时间,我也写了一篇稿子。

张怡微:没有想象中那么文艺和浪漫。之前,有位编辑让我拍一张我写作时的照片,我说我真的没有办法发给你,因为我家里乱到我的书都堆在地上,放不下。我知道那个编辑想要的效果是怎么样的,可是我做不到。我的写作环境还蛮差的,在一个垃圾堆里面写。

张怡微:没有写不出这件事,没有“不想做”这个选项。我去年去听了林子祥、许冠杰的演唱会。那个时候要听很多遍《男儿当自强》,因为真的需要鸡血。虽然做不动,但是没有办法。

张怡微:我是第一届中文博士,第二届陆生,所以其实是没有什么经验的。当时看到消息,就试试看,然后就申请到了。但是,毕竟陆生是才刚开始招生,有很多条条框框都不熟悉,有时候学校那边也讲不清楚具体应该怎么操作。有时候我们的规定是和那边的一般生类比,有时候是和侨生类比。大家都是在适应的过程。

那时候学费也贵,是台湾学生的两倍。我很怕学费会涨价。因为一旦涨价,大陆生会涨两倍。我那个时候算过,学费、机票打到每个月,一个月大概是九千块人民币。这些都是靠我五百、八百的稿费挣出来的。2012年至2017年,我写的文章量是很大,但确实也都是写出来的,说出来也没不好意思。但是我不能说我很厉害,因为有些东西就还是很烂,但是那时候想不了那么多。

当时读博的时期,感觉人一下子醒了。你知道自己差就是差,没有人要听你的苦衷,你发不出论文就是发不出来。那个阶段我能够比较清醒地看待自己。

张怡微:我当时去台湾的时候,和来接我的一个同济的同学说,我还是回去吧,我不想念了。

的确过去读书压力非常大,但是后来想着来都来了。可能现在看来,九千块钱不是很多,但是因为我父母很早就分开了,我是在单亲家庭长大。这件事没有什么不开心的,只不过我们就是三个经济体,妈妈是妈妈的家,爸爸是爸爸的家,然后我是我。

所以我知道读博这件事情和随之而来的压力,是自己需要面对的。它不是义务教育,这个事情是有成本的,而且这个成本你要自己消耗。

之前有一个电视台采访我就很搞笑,说“你要养活家里什么的,很辛苦”。我说我没有要养活家里,我只是要养活自己。我养活自己已经很辛苦了。

张怡微:读博都是要死要活的,但是有家庭,有经济支持还是不一样。毕竟我还是花了非常多的精力在赚钱。其实讲实话,那时候谁没有给我稿费,我其实都记不太清楚。有一天晚上我心情非常差,我就挨个要了一遍稿费,当天晚上要到了8000多块钱。

张怡微:本科的时候。那时就想着毕业能找到工作就好了,一点都没想到其他。25岁之后,没有一天我想要回去的。

我不是说我在撒谎,而是说,那个时间其实我没有时间享受生活。但是别人不知道,而且别人不相信。

当时喜欢写作的时候,肯定不知道写作这么辛苦。我现在告诉我的学生们,你想要喝喝咖啡,一个月写一篇稿子,还觉得自己水逆了,是不太可能出头的。

我说的出头,也不一定是说要顶天立地。只是没有一个行业是好逸恶劳的,然后老天恩赐你好运气的。我觉得做学术也是一样的。而且学术比写作更加严酷的一点是,学术不用天赋,你只要能花上一年时间,停下来,去做一件事,你总比没有做这件事情的人要好,总比三心二意做这件事情的人要好。就看你愿不愿意付出这个代价。写作没有什么了不起的。

张怡微:美国的创意写作其实有一个很大的不同是在于,课程和职业之间通过经纪人制度嫁接得比较好。经纪人会挑作者,一旦确定之后,经纪人也会帮你投稿。我们专业招的基本也都是考研考上来的学生,他们也还是要上一些研究生的基础课,包括古代文学概论。

三明治:就你观察,创意写作专业里学生们各自的抱负是什么?想成为专业作家的人多吗?

张怡微:我觉得每个人都不一样,有的人是想要当作家,有的人不一定要当作家,他可能想要当编剧,还有的同学毕业之后要去写游戏的,或者想去当老师的,什么都有。他们好像没有那么执念地说我要成为一个作家。

三明治:之前有人讨论过一个观点,就是“写作到底可不可以教”?你怎么看待。

张怡微:我觉得技法上是可以教的,但是动机是教不了的。有一些强烈的情感,比方说受辱、仇恨,虽然很消极,但是可以持续激励你去做一件事情。你说你有不幸的童年,你有一个受到重大打击的爱情,想要把这些东西写出来,这就是强烈动机。

等你把这个事情消耗完了,之后,你才进入到真正的创造的乐趣。纳博科夫有部小说叫做《玛丽》,他在序言里面写到“众所周知,初次进行创作的人具有把自己的经历写进作品的强烈倾向,他把自己或者一个替代者放进他的第一部小说中,这样做与其说由于现成题材的吸引力,不如说是为了摆脱自我后可以去轻装从事更美好的事情。”

等你写完自己想写东西的时候,你才会开始想,我为什么要吸引读者来看这个东西?这个文本的意义是什么?我为什么要做这件事情?我的小说里面是不是抛出了一个没有用文字具体指出来的问题。

写小说就是要改变这个世界。你改变这个世界的欲望是短篇的欲望,那就是一万字左右。但也有可能你想要改变这个世界的欲望是一部旷世巨作。这个欲望我教不了,如果你真的没有,那就算了。

张怡微:我写《试验》《细民盛宴》的时候比较早,当时我想的就是写一些没有血缘关系的人以家庭的方式生活在一起的故事。《试验》这个集子也很任性,因为一般起这种书名,怎么能卖得掉呢?但是当时出版社还挺好的,没有和我说不能这样写。

后来写《樱桃青衣》这本书的时候,我个人就比较有意识了,开始享受创造的乐趣。

很多人看了我的小说的时候会问,“你”是不是就是自己写的这个人?我觉得我如果只出了两本书,对方可以这么说。可是我出了快20本书,我哪有这么多“我”。我确实已经把“那一关”过去了。碰到有人反反复复和我确认小说里是不是我自己的故事,我想,你觉得怎样就怎样吧。但是对我个人来说,当然不是这样的。

我现在32岁,几本书还没写完(我的故事)吗?怎么可能。我没经历过什么事情。我甚至连真正的不幸都没有看到过。在这种情况下,当然是有创造的乐趣在的。这样才是合理的。如果读者硬要觉得这里面写的是我的事,说“不知道我经历了什么”,那我也没办法。我没有那么复杂。

三明治:现在微信时代,作者跟读者的沟通变得“零距离”了,你会在意读者的评论吗?

张怡微:我觉得无所谓,不是说嘴硬而说无所谓,而是我没有精力。我现在事情太多了,如果每件事情都在意,怎么管得过来?如果我一年就写一样东西,那么我可能会在意。但是我一个月十个专栏,然后还要做那么多事情,我怎么可能一件件事情都去在意?所以,不是我有多了不起,就是没精力。

张怡微:单亲家庭也有好的一面,就是我的伦理负担真的比较轻。我父母还是很为我骄傲的,他们不太“管”我,我们比较像成年人一样相处。有什么事就直接说一声就可以了,我们各自都有自己的生活。

张怡微:我喜欢听一些奇怪的故事。然后,我喜欢听隔壁桌讲话。《樱桃青衣》里第一个故事《蕉鹿记》就是我听来的。

我有一个朋友,他和我讲完这个故事之后,我再也没见过他。当时他说他自己40几岁,他爸爸六七十岁了。他爸爸要去见他年轻时候爱过的一个人,可是你知道,老年人重逢是很麻烦的。于是他带着他爸爸,对方的女儿带着她妈妈,四个人,一起做了一次环岛旅行。

所以我就花了一点时间去想,怎么样可以让这样四个人心平气和坐在一起。后来我建构了这个故事,来呈现一个没有办法命名的关系。我让这个女儿在结尾的时候说了一句话,“如果是继母的话,我还是比较喜欢你妈妈。”

张怡微:写小说对我来讲不是消遣。我不是一个特别好的小说家,我知道我的能力局限在哪里。知道我擅长的在哪里。现在无非就是做一个工匠的活,你接了一个活,你知道你能把它打磨成什么样,然后它看起来的确是属于你的东西。我只能说我可以把它做得好一点,但是你说我是一个多了不起的艺术家,我觉得我这辈子可能达不到。

我有我的方法。我的方法可以提供给需要我的方法的人。这些方法不一定是最好的,但是外部的人也是可以用的。有的时候,你在你的故事里面,实在无路可走的时候,是可以用的。

张怡微:是啊。我和朋友讨论某个艺术家。我问,“你觉得他是一个天才吗?”他说,“是的。因为他退步很大。努力派的艺术家,不会退步这么快。”

我觉得这个观点有道理。如果你是天才,你不用教,你就会很厉害。但是当你降落的时候,你会落得非常惨。勤奋派不会落得非常惨。他可能不是天才,但是你要他退步退得这么厉害,也不太可能。当你明知道自己不是天才的时候,其实可以选择的路不是很多。

写作,没有想象当中这么浪漫。表面上看,别人觉得你好像很开心,但是我估计他们跟我生活不了三天。我的室友就是这么说的。她说我原来觉得你很开心,但是让我过这种生活,我宁愿去死。写作其实是艰苦的,是不浪漫的。

张怡微:我现在的专业就叫戏剧戏曲。我也是硬着头皮在看。但是一定会学到新东西。我想好了要做这件事情之后,我会不惜一切代价去做。

我一般周末都会去看戏,没办法,因为你不在现场的话,很多东西都不知道。电视里的戏剧是修剪过的,至少表面上是完美的,可是现场怎么可能完美?演员可能耍锤掉锤,耍枪掉枪。你也会看到演员在台上倒吸一口冷气,因为他要踢完,才能往下走步。你还会看到武生在台上把假发甩掉。各种尴尬的状况都会有。

我妈妈以前是沪剧演员,这件事对我来说没有那么陌生。但是我真的“投入”到这个行业里面,就是这两年内的时间。

戏剧会让我有一些艺术之外的思考。戏剧演员其实很容易受伤,他们的淘汰率很高。有时候,两个人一冲撞,其中一人未来两年半的时间就只有躺着了。还有的演员可能突然间就倒嗓了。一个演员,他被培养了这么久,但是他能不能演到最后?不知道的。这都是命。这都是运气。

现在读教父,反而能读出成长小说的味道。读到威严背后的受辱,无奈和失序中的光芒。

亲情、友情都写得极好的一部非虚构佳作。锻造自己的过程也包含着接受自己的失败,接受自己的失去。赛场上孤独并不是真的孤独,只要往前走一步,背后都站着私人历史中更多的恩人仇人、对手与挚友。

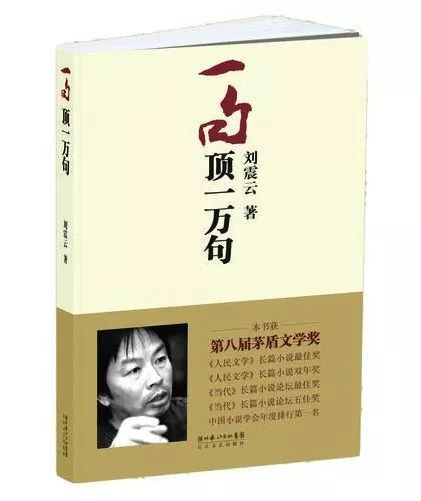

好像是一本讲“说话”的小说,世上的人分成了说得着的人与说不上话的人。实际上是一部说沟通失效与在世孤独的小说。我们被使用过度的语言包围着,反而是离真正的语言最远的。

关注中国三明治(china30s),可以阅读更多创作者访谈。三明治将持续推出创作者访谈系列文章,欢迎关注。你也可以在后台给我们留言,告诉我们你还想看到哪位创作者的访谈。

请输入你的在线分享代码

额 本文暂时没人评论 来添加一个吧

发表评论